La meccanica quantistica non descrive il moto degli oggetti secondo le leggi deterministiche della fisica classica, secondo cui ogni corpo materiale si muove lungo traiettorie ben definite. Al contrario, essa descrive la materia mediante una funzione d’onda che obbedisce al principio di sovrapposizione: due o più onde possono cioè sovrapporsi e interferire tra loro.

Abbiamo esperienza diretta di questo fenomeno anche nel mondo classico: se gettiamo due sassi nell’acqua, si generano due serie di onde sferiche che si propagano nell’acqua e, quando si incontrano, interferiscono producendo un’alternanza di creste e avvallamenti. Lo stesso accade alle onde quantistiche. Tuttavia, questo comportamento apre la porta a un problema serio.

Fu Erwin Schrödinger il primo ad affrontarlo, nel 1935, servendosi di un esempio che egli stesso definì “ridicolo”: immaginiamo una scatola chiusa contenente un gatto e un meccanismo azionato dal decadimento di un atomo radioattivo. Poiché il decadimento è un evento probabilistico, non possiamo sapere a priori quando avverrà. Più precisamente, la meccanica quantistica assegna all’atomo una funzione d’onda che è una sovrapposizione degli stati “decaduto” e “non decaduto”, e che determina la probabilità di verificarsi del decadimento.

Se l’atomo decade, può attivare un rivelatore. Ma anche il rivelatore, in base alle leggi della meccanica quantistica, entra in sovrapposizione: in uno stato rivela il decadimento, nell’altro no. Il rivelatore è a sua volta collegato a un martello che può rompere una fiala contenente veleno. La sovrapposizione si propaga ulteriormente: la funzione d’onda globale è ora la sovrapposizione di due stati. Nel primo, l’atomo è decaduto, il rivelatore lo ha registrato, il martello ha rotto la fiala e il veleno è uscito. Nel secondo, l’atomo non è decaduto, il rivelatore non ha segnalato nulla, la fiala è rimasta intatta. Alla fine, anche il povero gatto finisce coinvolto in questa sovrapposizione: vivo in uno stato, morto nell’altro.

Naturalmente, nessuno si sognerebbe di realizzare un simile esperimento. Schrödinger lo propose per mostrare come, se presa alla lettera, la meccanica quantistica conduca a conclusioni assurde: il gatto non può trovarsi in uno stato indefinito di vita o di morte. È, banalmente, o vivo (si spera) o morto (sfortunatamente).

Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (Vienna, 12 agosto 1887 – Vienna, 4 gennaio 1961) è stato un fisico austriaco, fra i maggiori del XX secolo per i fondamentali contributi alla meccanica quantistica e, in particolare, per l'equazione che porta il suo nome, grazie alla quale vinse il premio Nobel per la fisica nel 1933. Fonte: Wikipedia

Questo esempio tocca un punto cruciale nella discussione sul significato della meccanica quantistica e sull’immagine del mondo che essa ci restituisce — o forse ci nega. La teoria, infatti, non è stata concepita per descrivere il mondo così com’è, ma per descrivere ciò che possiamo conoscere riguardo alle proprietà dei costituenti della materia. Con il suo esperimento mentale, però, Schrödinger mostra che questa rinuncia dichiarata a descrivere il mondo microscopico si riflette anche sul mondo macroscopico: in un universo governato dalla meccanica quantistica, lo stato di salute di un gatto (o, in generale, lo stato di qualsiasi sistema fisico) non è definito finché non si effettua una misura.

Questa situazione contrasta profondamente con il senso comune, e infatti Schrödinger voleva proprio sottolineare, con il suo esempio, che la teoria — se interpretata alla lettera — conduce a risultati ridicoli e non può essere accettata così com’è. Einstein nutriva riserve simili: pur riconoscendo alla teoria un ruolo fondamentale nella comprensione della natura, non mancò mai di criticarla per la sua incompletezza. Riteneva che mancassero ancora elementi essenziali per costruire un’immagine coerente e intuitiva del mondo microscopico, un’immagine che possa raccordarsi con ciò che osserviamo a livello macroscopico.

A distanza di oltre cent’anni, il dibattito sul significato della meccanica quantistica e sull’immagine del mondo che essa ci propone è ancora aperto. Ci troviamo in una situazione paradossale: disponiamo di una teoria capace di fare previsioni straordinarie, alla base di tecnologie che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana, eppure essa non riesce a rispondere alla più semplice — e forse più importante — delle domande: com’è fatto il mondo?

Potrebbe sembrare una conclusione frustrante, ma non lo è affatto. Abbiamo appena iniziato a esplorare il mondo microscopico, che è invisibile ai nostri occhi e che, proprio per questo, non ci consente una rappresentazione diretta. Senza questo contatto immediato, costruire una nuova immagine del reale è un’impresa ardua. Ma l’intelletto umano, pur soggetto a grandi abbagli, è anche capace di raggiungere risultati inaspettati.

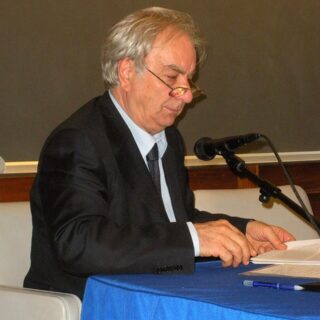

Angelo Bassi

professore ordinario di Fisica Teorica al Dipartimento di Fisica

dell’Università degli Studi di Trieste

Foto in evidenza: Tullio Saba (pubblico dominio)

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti al nostro canale Whatsapp cliccando qui