«Andare insieme. Uno dopo l’altro per i sentieri fra i monti, che odorano di ginestre e di menta; si sfila come formiche per la parete e si sporge la testa alla fine di là dal crinale, cauti, nel silenzio della mattina»… Così scriveva Renato Serra nel suo Esame di coscienza di un letterato, una delle più belle cose scritte in Italia sulla Grande guerra. Alla guerra Serra ci andò e, come molti, non fece ritorno: il critico letterario della «Voce», il bibliotecario di Cesena, morì il 18 luglio del ’15 in una fangosa trincea del monte Podgora non senza aver chiesto a se stesso, nelle ultime parole che ci ha lasciato, un nuovo «Esame di coscienza; triste – si fa sera, tra le nuvole e la luna fresca».

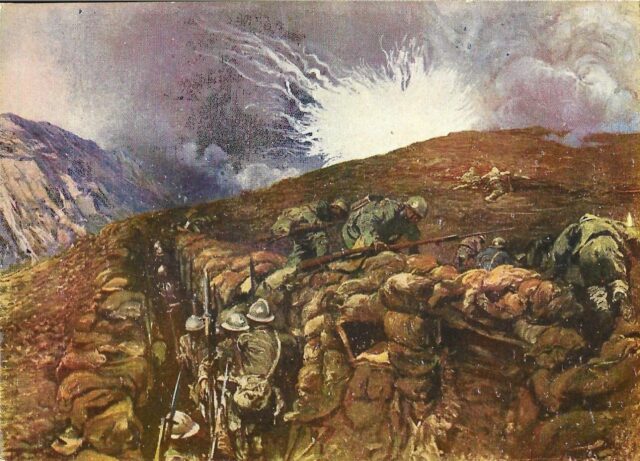

La notte del 24 maggio 1915 l’Italia – rotti gli indugi e soprattutto l’alleanza con la Germania e l’Austria Ungheria, da non molto tempo rinnovata – entrava nel conflitto che da quasi un anno stava dilaniando l’Europa e aveva bruciato le illusioni di uno scontro breve, di una questione di pochi mesi. Le enormi masse di combattenti impiegate avevano finito per doversi rintanare in lunghe linee di trincee, protette da migliaia di chilometri di reticolati, da cavalli di frisia e da tutto ciò che potesse frenare l’impeto di fanterie su cui si abbatteva la violenza della prima guerra della modernità. Furono oltre 5 milioni gli italiani mobilitati nel conflitto, 650.000 sarebbero stati i morti. I corpi di molti di essi – inumati nei grandi sacrari realizzati soprattutto negli anni Trenta lungo la linea del fronte per volontà del regime fascista – sono rimasti senza nome. Known unto God, si legge sulle lapidi dei caduti inglesi senza nome, “Conosciuto a Dio”: non c’è da dubitarne. Le sofferenze cui andarono incontro i milioni di uomini che affrontarono quella prova terribile furono non a caso frequentemente paragonate alle tappe della passione di Gesù. Povera carne polverizzata dalla violenza delle artiglierie, dalle raffiche di mitragliatrici capaci di sparare 500-600 colpi al minuto, i polmoni devastati dal gas – così morirono circa 3000 fanti delle brigate Pisa, Regina e Ferrara schierati alle pendici del Monte San Michele – la prima volta che sul fronte austro-italiano venne utilizzata l’arma chimica.

Anche per l’Italia, le illusioni di un conflitto di breve durata si infransero ben presto contro le difese austroungariche, coperte inizialmente da un velo soltanto di truppe, ma ben presto rinforzate. Ci vollero oltre un anno e decine di migliaia di morti perché l’esercito guidato con mano durissima dal generale Cadorna conseguisse un successo spendibile anche sul piano della propaganda: l’avanzamento fino a Gorizia delle linee italiane, dopo sei terrificanti offensive, le prime sei battaglie dell’Isonzo. E soltanto dopo più di altri due anni di guerra l’Austria collassò e le due città che erano state accostate dalla propaganda interventista fino a farne un binomio indissolubile, Trento e Trieste, poterono essere raggiunte dalle nostre truppe. Quante vite perdute, dall’una e dall’altra parte del fronte, quanti orrori, quanti sacrifici… E quanti lutti che in molti non poterono mai elaborare completamente: una generazione perduta, è stato scritto.

Iniziava, quel 24 maggio 1915, la Grande guerra degli italiani: certo, la prima esperienza collettiva del nostro Paese che vi partecipò in massa. Non solo in prima linea o in retrovia però: la Grande guerra, con i suoi caratteri di guerra totale, non risparmiò infatti nulla e nessuno. Lo sanno bene le donne che dovettero moltiplicare i sacrifici già loro dettati dalle consuetudini sociali di allora. Il lavoro di cura, le nuove attività lavorative imposte dalle necessità del conflitto, la supplenza di mansioni svolte in precedenza dagli uomini al fronte. E, spesso, il dolore di una perdita.

E Trieste? Meta del Paese, sogno degli irredentisti adriatici, la città vide in quelle giornate di maggio lo scoppio di rabbiosi incidenti che portarono alla devastazione di luoghi simbolo dell’irredentismo – la sede de «Il Piccolo», della Società Ginnastica Triestina, della Lega Nazionale – e di saccheggi di caffè e negozi gestiti da “regnicoli” o da persone ritenute di fede italiana. Una città che soffriva già da un anno le conseguenze della guerra scoppiata nell’agosto del 1914, con la partenza dei suoi uomini – la discesa in campo dell’Italia dalla parte dell’Intesa avrebbe imposto nuovi richiami alle armi – le molte restrizioni imposte dall’economia di guerra, l’isolamento di un porto che guardava al mondo intero e ora languiva, privato dei suoi orizzonti. Poi, dalla primavera del ’15, la guerra divenne uno spettacolo i cui suoni e le cui luci i triestini potevano ascoltare ed osservare dalle rive cittadine, come testimonia Italo Svevo. Altri la città la sognavano dalle trincee di Monfalcone, in quegli stessi mesi di centodieci anni fa. Scrive Giani Stuparich nel suo diario di volontario: «Passiamo, noi granatieri, per la via delle Poste, per il Ponte Rosso e ci fermiamo in Piazza Grande, bianchi di polvere, col fucile a pied’arm e col sottogola calato; un grido di donna erompe a un tratto di mezzo all’entusiasmo della folla e ne esce Bianca [la sorella di Carlo e Giani Stuparich, NdR]: Giani! Carlo!»… ma non era che un sogno a occhi aperti. Carlo non fece ritorno a Trieste e la vita di Giani, che vi ritornò solitario dopo l’esperienza della prigionia, fu segnata per sempre da questo lutto. E diversi anni dopo, nel suo grande romanzo Ritorneranno, pubblicato nel cuore di una nuova terribile guerra mondiale, scriveva: «”Non può essere che nel mondo sia stato vano tanto dolore”. […] Gli uomini passavano sopra il loro dolore, la vita continuava ignara: una legge spietata governava la terra; ma dentro la vita, in relazione con qualcosa di più vasto della terra, pulsava un cuore che accoglieva a una a una tutte le sofferenze del mondo. Quel cuore era divino; […] L’orrore, la superbia umana potevano oscurare, ma non più cancellare il volto di Cristo nel mondo». Era il 1941. Una lezione e una speranza su cui tutti noi, in questo 2025 di una nuova guerra mondiale i cui “pezzi” si stanno pericolosamente ricomponendo uno a uno, siamo ancora e ancora chiamati a riflettere.

Fabio Todero

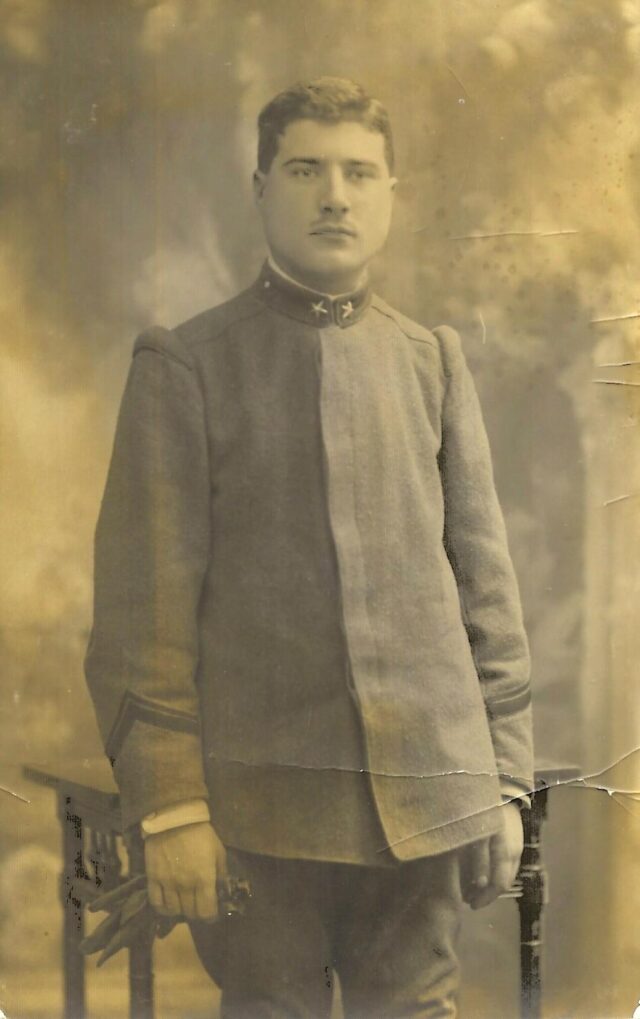

Tutte le foto sono tratte all’Archivio Mastrociani – Todero

Foto in evidenza: Bianchi, senza titolo, cartolina illustrata

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti al nostro canale Whatsapp cliccando qui